学生時代に力を入れたこと、いわゆる「ガクチカ」は、何をテーマに書くべきか悩むことも多いのではないでしょうか。

ガクチカといっても、アルバイト・学業・ゼミ活動・ボランティア・サークルなど、様々なテーマがあります。

なかでも、サークル活動は「ガクチカ」として書きやすいため、題材として選ぶ就活生も少なくないでしょう。

そうなると、多くの学生がサークル活動をガクチカに書くなかで、面接官に自身のエピソードを「一味違うな」と思ってもらうためには、ちょっとした工夫が必要です。

この記事では、サークル活動をガクチカのテーマに選んだ方が良い4つのケースと、評価されやすい書き方のポイントを解説します。

企業はガクチカのココを見ている【サークル活動編】

採用担当者に評価され印象に残るガクチカを書くには、まず企業がどのような視点でエントリーシートを見ているかを理解する必要があります。

ズバリ、企業がエントリーシートのガクチカや自己PRから読み取っているのは「仕事で活躍してくれそうか」という点です。

サークル活動は学業やアルバイトとは違い、楽しみや遊びのニュアンスが出やすい点を考慮しなければなりません。

サークル活動をガクチカのテーマに選ぶ場合は、アピールに値する成果と取り組みを書くようにしましょう。

では、Q&Aからエピソードを一つ見てみましょう。

以下はサークル活動で調整力を発揮したエピソードです。

【例文】

現状を的確に把握し、問題を解決する力がある。

大学2年次にバレーボールサークルに入会し、そこで入学初期に入会したメンバーと中期に入会したメンバーが分裂していることに気づいた。

サークルとは誰でも楽しめる場であると考えていたため、この現状を変えたいと感じ、メンバーへの聞き込みを行った結果、サークル活動で関わる人が固定化していることが原因であると判明した。

そこで、学年間の隔たりを埋めるために、より近距離になれるよう同学年のみでバレーボールをする機会を設けることを提案した。

そこでは、今まで固定化していたチーム編成を、ランダムなチーム編成に変更した。さらに、よりコミュニケーションが増え、熱くなれるように定期的に大会形式で試合を行った。

その結果、入会時期にかかわらず今までなかった繋がりが生まれ、試合外の会話が目に見えて増えた。

入社後は、会社の現状を把握し的確な判断の下、積極的に行動に移していきたい。

サークルに入会したものの、いまひとつ楽しめない状況があり、解決に向けて動いたエピソードです。

このようなエピソードであれば、メンバー間の確執を解消に向かわせた調整力が評価されます。

仕事でも職場のチームワーク維持に貢献してくれるのでは、と期待されるでしょう。

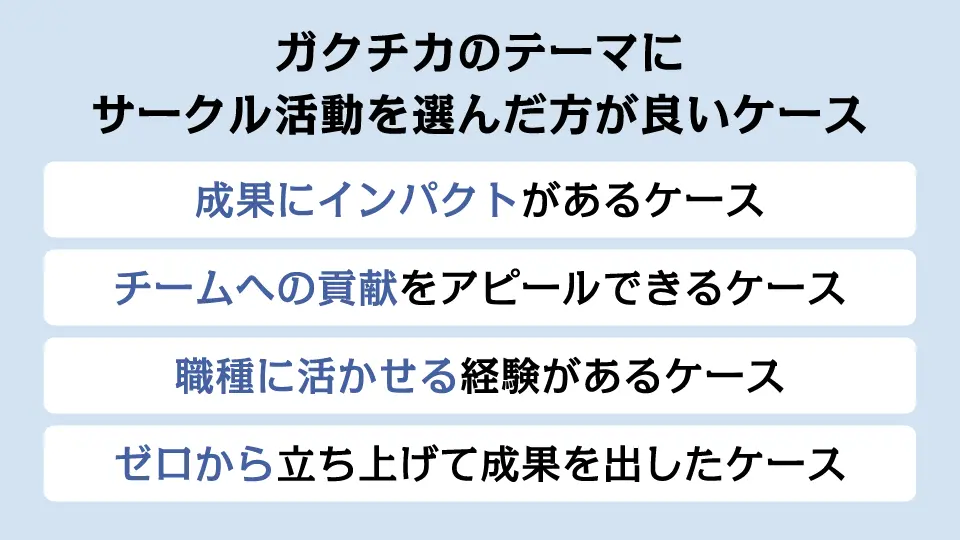

ガクチカのテーマにサークル活動を選んだ方が良いケース4選

サークル活動をガクチカに書く場合、仕事で活かせそうな経験をエピソードに盛り込むと効果的なアピールにつながります。

例えば、以下のようなケースです。

- 成果にインパクトがあるケース

- チームへの貢献をアピールできるケース

- 職種に活かせる経験があるケース

- ゼロから立ち上げて成果を出したケース

それぞれ見ていきましょう。

成果にインパクトがあるケース

サークル活動であげた成果が素晴らしくインパクトがあるケースでは、他の学生との差別化につながるので積極的に取り上げると良いです。

Q&Aから、例文を見てみましょう。

【例文】

大学1年時に身内で設立したサークルを、大学で有名にしたいという思いから、200人規模のサークルへと成長させた。

当初は知名度が低く、幹部のモチベーション不足も課題であった。

そこで、ありきたりな広報活動や役割分担ではなく、他のサークルにはない新歓方法を考案した。

具体的には、新入生獲得数に応じたインセンティブ制度の導入や、入会してくれた新入生に更に新歓活動に参加してもらう「じゅじゅつなぎ作戦」、ドライブ中にミッションを設けるなど、従来の企画にゲーム性を加えた企画を行った。

その結果、150人以上の新入生の獲得に成功し、サークルの大規模化を実現した。

この経験を通して、目標達成のためには、現状を分析し、課題解決に向けた具体的な行動を起こすことの重要性を学んだ。

例文では、仲間内で立ち上げたサークルを、200人規模の大所帯に育てあげた成果について書かれています。

しかも、そのために行った努力や工夫も具体的に書かれているため、豊富なアイデアを形にする実行力を感じさせます。

おそらく、多くの採用担当者は「うちの会社でも活躍してくれる」イメージを持ちやすくなるうえ、少なくとも会って話をしてみたいと思うはずです。

上記の例文が掲載されているQ&Aには、このエピソードを活かすためのさらなる工夫が多くのサポーターから寄せられているので、ぜひ合わせて参考にしてみてください。

チームへの貢献をアピールできるケース

会社に入ると単独で進める仕事は稀で、チームで動く仕事がほとんどであることに気がつくでしょう。

そう考えると、チームワークを重要視する採用担当者が多いことにも納得がいきます。

サークル活動において、チームへの貢献をアピールできるエピソードがあれば、積極的に取り上げることをおすすめします。

以下Q&Aから、サークル活動で団結力を高める取り組みをしたエピソードを見てみましょう。

【例文】

総勢80名の〇〇サークルの〇〇部として活動した。

当年度の目標を同期で話し合い、強豪チームに団体戦で勝つことに決定した。

しかし部員の練習参加率の低下が目立ち、団結力が欠けていた。

同期と協力し約50名の部員たちへヒアリングを行い、予定が合わないこと、モチベーションの低下が原因だと断定できた。

そこで私は、練習を仕切る16名にアルバイトシフト提出状況を聞き、練習日程とシフトを被らないよう提案をした。

また、練習参加率の低い初心者が練習に参加しやすいよう、ゲーム性を持たせた練習の導入をした。

新入生がサークルに馴染めるよう、季節の行事を多く企画し練習へ行くきっかけ作りに努めた。

その結果、当初全く練習に参加しなかった部員にも月一回は参加してもらえるようになり、チームの団結力が強まり、目標である強豪チームへの勝利を果たすことができた。

チームの状況を把握した上で行動し、他者に変化をもたらせた経験である。

チーム状態の改善に向けて、中心となって動いたことが分かるエピソードで、当事者意識の高さを感じさせます。

そして行動の結果、メンバーの参加率とモチベーションが上がり、強豪チームに勝利するという目標に貢献しています。

高い当事者意識を持って、他者に貢献した経験は、高く評価されやすいでしょう。

貢献性をよりアピールするため、当Q&A例文に対して、サポーターからは「参加率の改善を具体的な数値で表すともっと良くなる」「この経験から学んだことや仕事で活かせそうなことを盛り込むと、会社での活躍イメージも与えられる」といった、アドバイスも寄せられていました。

チームに貢献したエピソードを使用する際には、「数字で示すこと」「仕事でどう活かすのか」も合わせて記載できると、より評価を得られるガクチカにできるでしょう。

職種に活かせる経験があるケース

サークル活動のなかでは、お金の管理をはじめとした事務的な役割や、イベントの企画・運営、それにともなう外部との折衝や交渉などを行う場合もあるでしょう。

様々な役割がある中で、自分が目指す職種に活かせそうな仕事を担当していたのなら、ガクチカで積極的にアピールすると良いです。

「アルバイトの接客経験」と「サークルでの会計経験」、どちらのエピソードを選ぶべきか寄せられたQ&Aを例に見てみましょう。

【例文】

<アルバイト経験>

私が学生時代に力を入れたことは、アメリカンレストランでの3年間のアルバイト経験です。

このレストランはテーブル担当制を採用しており、お客様一人一人に責任を持って接客をすることが求められました。

そのため、注文を取り、料理を提供するだけでなく、お客様のニーズを察し、迅速かつ丁寧に対応することを常に意識していました。

また、東京ドームの隣に位置しており、特にイベント開催時や週末の夜は非常に忙しく、満席になることが多かったです。

このような環境では、急な対応や効率的な業務遂行が重要でした。

最初はホール業務として接客を行っていましたが、徐々に新人スタッフの指導を担当するコーチの役割も任されるようになりました。

コーチとして新人に業務を教える立場になったことで、リーダーシップや指導力を発揮することが求められ、指導方法やコミュニケーションの取り方を工夫しながら成長しました。

この経験を通じて、プレッシャーに強く、柔軟に対応する力を身につけました。

<サークル活動>

私が学生時代に力を入れたことは、大学のバドミントンサークルで会計係を担った経験です。

サークルの活動は多岐にわたっており、合宿や練習試合、季節ごとのイベントなど、さまざまな費用がかかります。

会計係として、限られた予算の中で、どこにどれくらいの費用をかけるかを計算し、資金を管理する役割を担いました。

特に、合宿の際には交通費や宿泊費、食費などがかさみ、予算内でどのように分配するかを慎重に考えました。

具体的には、各イベントの費用を試算し、部員に対しての負担額を明確にした上で、予算オーバーを防ぎつつ、全員が満足できるような活動を実現しました。

この経験を通じて、限られたリソースを効率的に活用する方法や、計画的な予算管理の重要性を学びました。

前提、上記Q&Aの相談者は「貿易事務」を志望しているようです。

「貿易事務」という職種との親和性を考えると、Q&Aのサポーターからは、「サークルでの会計経験エピソード」がおすすめされています。

確かに、「限られたリソースを効率的に活用する方法」や「計画的な予算管理の重要性を学んだ」という経験は、貿易事務でも活かせるスキルです。

「責任感を持って正確な仕事をしてくれそうだ」という印象も与えられるので、評価を得られるガクチカになる可能性も高いでしょう。

職種に活かせそうなエピソードを複数見つけた際は、親和性に着目して選ぶとより良いです。

ゼロから立ち上げて成果を出したケース

自分自身が発起人となってサークルを立ち上げた経験がある人は、サークルのエピソードを積極的に取り上げましょう。

大規模サークルに成長させたり、対外的に大きな成果を上げたりしていた場合はなおさらです。

Q&Aから、草野球サークルを立ち上げたエピソードを見てみましょう。

【例文】

草野球サークルを設立し、リーグ優勝を果たしたことです。

大学1年生の冬に友人3人と立ち上げ、現在では15人のメンバーが在籍しています。

初年度は全ての大会で1勝もできず苦しい経験しましたが、その経験を踏まえ、リーグ昇格を目指し2つの改善策に取り組みました。

1つ目は「意識の変化」です。

強豪チームの練習方法を直接学ぶため、SNSを活用して練習に参加しました。

その結果、練習内容自体はあまり変わらないことを感じましたが、練習に対する姿勢に大きな違いを感じました。

これを受けて、私たちの練習においても目的を持ち、意識を高めることを徹底しました。

例えば、打撃練習では単にボールを打つのではなく、具体的な目標を持って取り組むことに重点を置きました。

2つ目は「目標の共有」です。

練習前後にミーティングを行い、チーム全体で目標や課題を共有し合うことで、一体感を持ち、練習に対する意欲や目的意識を高めました。

この2つの取り組みの結果、2年目には大会で準優勝する成果を挙げ、リーグ昇格を果たすことができました。

ゼロからサークルを立ち上げ、15人ものメンバーをまとめ、リーグ昇格という素晴らしい成果を出しています。

こうした行動力と成果の伴った経験は、採用担当者から高く評価され、会って話を聞いてみたいと思われやすいでしょう。

以下Q&Aでは、さらに良くするための工夫について、サポーターが有益なアドバイスをしているので、ぜひ合わせてご覧ください。

サークル活動を印象的に見せるガクチカの構成例

ここではサークル活動を印象的に見せる、ガクチカの書き方の構成例を紹介します。

伝わりやすい構成の流れは以下の通りです。

- サークル活動の内容

- 顕在化した課題

- 課題の原因

- 取り組んだ改善

- 改善の結果

では、1〜5の流れに沿って書かれた例文を見てみましょう。

サークル活動から「問題解決能力の高さ」をアピールできている例をQ&Aから紹介します。

【例文】

大学二年生の時におよそ250人が所属する経済新人会金融研究部という学術サークルで副代表を務め、仕事効率化や幹部内での相互の信頼関係の構築に注力した。

新歓活動で20以上ものプロジェクトを幹部8人で運営し、同時進行で春部会や夏合宿の草案を作成していたため、1年間の長い目で見た運営方針が定まっていなかった。

また、当初は全員暗中模索のような状況だったために、徐々にメンバー間の理想としていたビジョンやモチベーションに温度差、そして軋轢が生じた。

この課題を解決するために二つの行動を講じた。一つ目に週に一回キャンパス内で定例会議を行うことを提案し実行し、また幹部メンバーとの1on1での会話を行うことで各自の細かな意見収集や全体の議論のキャッチアップを図った。

二つ目にNotionの利活用を提案し、プロジェクトの進捗状況や内容共有を可視化した。これらの取り組みにより、幹部8人の平等な仕事分担と指針の盤石さが生まれ、より円滑なサークル運営を実現した。

最終的に新歓活動を終えた6月には135名の一年生を迎えることができた。

上記の例文を構成の流れに当てはめると、以下の通りです。

| 1.サークル活動の内容 | 大学二年生の時におよそ250人が所属する経済新人会金融研究部という学術サークルで副代表を務め、仕事効率化や幹部内での相互の信頼関係の構築に注力した。 |

|---|---|

| 2.顕在化した課題 | 新歓活動で20以上ものプロジェクトを幹部8人で運営し、同時進行で春部会や夏合宿の草案を作成していたため、1年間の長い目で見た運営方針が定まっていなかった。 |

| 3.課題の原因 | また、当初は全員暗中模索のような状況だったために、徐々にメンバー間の理想としていたビジョンやモチベーションに温度差、そして軋轢が生じた。 |

| 4.取り組んだ改善 | この課題を解決するために二つの行動を講じた。 一つ目に週に一回キャンパス内で定例会議を行うことを提案し実行し、また幹部メンバーとの1on1での会話を行うことで各自の細かな意見収集や全体の議論のキャッチアップを図った。 二つ目にNotionの利活用を提案し、プロジェクトの進捗状況や内容共有を可視化した。これらの取り組みにより、幹部8人の平等な仕事分担と指針の盤石さが生まれ、より円滑なサークル運営を実現した。 |

| 5.改善の結果 | 最終的に新歓活動を終えた6月には135名の一年生を迎えることができた。 |

サークルは複数のメンバーで活動するものである以上、メンバーの意見対立や活動に対する温度差は生じるものです。

職場においても同様に、チームワークのために誰かが動くことはよくあります。

サークルでリーダー的な立場を経験したエピソードがある場合はとくに、上記の構成を用いることで、魅力的なアピール文の作成をしやすくなるでしょう。

もちろん、構成の流れはあくまで一例です。

エピソードに合わせてアレンジもOKなので、参考の一つとして活用してみてください。

サークル活動を活かして評価されるガクチカを書く4つのポイント

サークル活動をガクチカのテーマにする際は、エピソード選びと同様に評価されるポイントを押さえておくことも大切です。

ここでは、サークル活動を活かして評価されるための、テクニックを4つ紹介します。

サークル活動をガクチカにするなら、以下のポイントを意識しましょう。

- エピソードは具体性を意識する

- 一貫性を意識する

- エピソードは長期にわたる取り組みを選ぶ

- アピールポイントは一つに絞る

順に確認しながら、自身のガクチカづくりに活かしてみてください。

エピソードは具体性を意識する

ガクチカに限らず、エントリーシートに記入するエピソードは具体性を持たせることが大切です。

Q&Aに寄せられた例文をもとに、サポーターのアドバイス内容を加味した改善例を紹介します。

以下は、合唱サークル活動をテーマにしたビフォー・アフターです。

【例文:改善前】

合唱サークルで2年間にわたり庶務担当マネージャーと新歓代表を務めました。

庶務担当マネージャーとしては、4回もの演奏会のパンフレット、チラシ、招待状などの作成をしました。

新歓代表としては、コロナ禍による状況変化の中でサークルの活動を再構築しました。

2つの役職の仕事を同時に務めながらも責任を持って活動を遂行することで、コロナ後の新しい活動体制を確立しました。

庶務と新歓代表を務めた経験は素晴らしいものの、文字数制限の関係もあって、どうしてもあっさりした印象が感じられてしまいます。

そのため、よりメッセージを具体的にするためにサポーターからは、以下のアドバイスがされています。

サポーターからのアドバイス

-

提案:情景が分かるようにエピソードを膨らませること

例

- 「パンフレット・チラシ・招待状の作成」→工夫や完成度、反響を盛り込む

- 「新歓代表として」→コロナによる状況変化の中の再構築の内容を盛り込む

- 「コロナ後の新しい活動体制」→具体的にどう変わったかを盛り込む

このアドバイスをもとに、改善されたのが以下の文章です。

【例文:改善後】

合唱サークルで2年間にわたり庶務担当マネージャーと新歓代表を務めました。

庶務担当マネージャーとしては、4回もの演奏会のパンフレット・チラシ・招待状・チケットなどの作成をしました。

サークル内だけでなくOBOGの方や外部の先生方、デザイン担当の方などたくさんの人と連携しながら作業を進め、4回とも自分が納得できる仕上がりになるまで校正を重ねました。

新歓代表としては、コロナ禍による状況変化の中で、飲み会を無くしたりインドアなイベントを増やしたりなど社会情勢や現在いるメンバーのキャラクターに合わせて1から新歓の企画を練り直し、様々なリスクを考えながら進行しました。

かなり具体化され、サークル活動に取り組んできた「真剣さ」が伝わるようになりました。

上記のように、ガクチカを作成できたら自分で客観的に見て「具体的にできる箇所はないかどうか」チェックしてみることはとても重要です。

家族や友人に読んでもらって、抽象的な箇所がないかどうか確認してみるのも良いでしょう。

このQ&Aでは、応募企業が求める人物像にマッチさせる重要性など他の観点でも有益なアドバイスがされているので、ぜひ参考にしてみてください。

一貫性を意識する

サークル活動をテーマにガクチカを書く場合は、課題と解決に導いた取り組み、解決によって生まれた成果までを「セットで書く」ことが望ましいです。

一貫性を持たせることで、取り組みと成果に説得力を持たせられるからです。

Q&Aから例文を見てみましょう。

サークルの存続危機を乗り越えたエピソードです。

【例文】

バスケットボールサークル代表として存続危機であったサークルを復興した経験である。

これは25年続くサークルを存続させるという責務であると感じたため取り組んだ。

当初は全体の人数が50人、参加人数が10人ほどしか人が集まらない現状があった。

そこで目標を全体人数100人、参加人数30人を目標とした。

目標達成のためには認知度の低さが課題となっていた。

課題の原因としてコロナ禍で対面での勧誘の機会が減ったこと、SNS活動を積極的に活用していなかったことが挙げられた。

これらを解決するために直接のビラ配り、SNSを通しての活動発信を行った。

ビラ配りでのコミュニケーションを通して私たちの雰囲気を知ってもらうこと、Instagramでの動画作成などを行った。

これらの活動を行うことで認知度が向上し注目を浴びることにより規模が拡大した。

この経験から責任を持ちチームを成功へ導くやりがいを感じた。

25年間の活動歴があるサークルの存続危機を乗り越えた経験であり、様々な取り組みで成果を出している点は、採用担当者も評価するポイントではないでしょうか。

このQ&Aに回答したサポーターからは、さらにガクチカをブラッシュアップする2点の改善ポイントが提案されています。

- 取り組みの結果を「数値」で表す

- 2つの課題(認知度アップと参加者増)に対して、「認知度アップの対策」だけでなく「参加者増加のための対策」も記載する

確かに、数値で表すと具体性が増すうえ、解決に導くための取り組みが複数あるのなら、いずれも記載することで、より成果に納得感を出しやすくなります。

一貫性を持たせると「課題にしっかり対処して成果をだせる人物」と感じてもらいやすくなるので、ガクチカ作成の際には意識していきましょう。

エピソードは長期にわたる取り組みを選ぶ

ガクチカに限らず自己PRでもそうですが、何かに取り組んだエピソードを書く時は、できるだけ長い期間取り組んだことを書くと好印象となる傾向にあります。

Q&Aから、新歓の取り組みを題材に選んだ例文を見てみましょう。

【例文】

部員数の減少により「存続の危機に直面していたテニスサークルの立て直し」だ。

新歓活動で前年の2倍の新入部員数を目標に掲げてサークル代表として尽力した。

まず、少ない部員数で新歓活動を成功させるためには、全員の協力が必要であると考え、そのための体制作りから始めた。

普段の活動では会話を中心に、積極的な意思疎通から関係を構築し、月に1度は部員それぞれと対話する機会を設け、頻繁に部員の意見に耳を傾けた。

また、自ら率先した行動の継続で活動に対する熱意を示し、部員それぞれが主体性を持って取り組む雰囲気を作り出した。

また、部員減少の原因を分析し、新たな施策を提案した。

既存のSNSを活用した宣伝方法に加え、YouTubeを使って、動画をメインにして小規模なサークルならではの魅力を伝えることに挑戦した。

前例のない方法だったため、試行錯誤が必要な部分もあったが、部員全員の主体的な姿勢もあって新歓活動を順調に進めることができた。

結果として、目標であった「前年比2倍の新入生を入部させる」ことを達成することができた。

この活動を通して、新たな切り口の重要性、そして全員が一丸となったときの突破力の強さを実感した。

部員の減少を食い止めるために、ある年の新歓でリーダーシップを発揮して、様々な取り組みを行い結果を出したことが伝わってきます。

取り組んだことも具体的に書かれており、努力も感じられますね。

強いていうと、このエピソードが「新歓の取り組み期間」に限定されているところが、少しもったいないです。

長くサークル活動を続けてきたことに触れ、その中での「際立ったエピソードとして新歓の取り組み」を扱うと、サークル活動に真剣に取り組んできたことが、もっと伝わりやすくなるでしょう。

アピールポイントは一つに絞る

エントリーシートには文字数制限があるため、印象を残すにはエピソードを絞り込むことが大切です。

まずは、Q&Aから例文を見てみましょう。

以下は、2つのサークル活動に取り組んだエピソードです。

【例文】

2つのサークル活動で発想力を活かし、主体的に行動した。

○○は文芸創作と批評会を中心としたサークルで、新入生歓迎会から入った初心者にも厳しい目が向けられ息苦しい雰囲気だった。

新入生が辞めていくことに危機感を覚えた私は、同級生と協力してサークル内の意見を集め、上級生の説得を行い、意見を反映した活動を増やした。

私はボードゲームや○○といった活動を計画、実施し、その結果サークルを存続させることに成功した。

○○では私の提案で新設された「○○班」の班長として○○制作を行った。

部室の狭さからオンラインの活動が基本であったため、班員同士の親交が深まらず、○○の出席率の低さが課題だった。

私は親交を深めるためのイベントを企画し、班員同士の仲が深まるように努めた。

これらの活動を通して、課題解決力や分析力を身につけることができた。

2つのサークル活動に取り組んだことで、エネルギッシュな印象を与えるガクチカになっており、会って話を聞いてみたいと思わせる内容です。

ただ、Q&A内でサポーターも提案している通り、短い文章に2つの要素を入れているため、エピソードの深掘りができない点に改善の余地がありそうです。

どちらか一方に絞ることで、より内容の深いエピソードに仕上がるでしょう。

もし、どちらも捨てがたいのであれば、自己PR欄に記載する方法もあります。

エントリーシートでは、1項目に対して1エピソードを書くことを意識しましょう。

まとめ

ガクチカに書くテーマ選びは迷うところですが、サークル活動に取り組んできて明確な成果があるのなら積極的に取り上げるべきです。

ただ、学業やアルバイトと違い、サークル活動は楽しみや遊びのニュアンスが出やすいため、仕事で活躍するイメージを持ってもらえるエピソード選びと書き方が重要です。

キャリエモンのQ&Aには、ガクチカにサークル活動を選んだ例がたくさん掲載されています。

それぞれにサポーターから具体的なアドバイスがされているので、とても参考になるはずです。

もし、書き方に悩んだら、ぜひ一度ご覧ください。

また、さらに踏み込んだアドバイスが必要な人には「キャリアサポート」を用意しています。

オンラインで、経験豊富なキャリアアドバイザーとマンツーマンで相談することができます。

いずれも無料で利用できるサービスなので、お気軽に活用してください。

就活の悩みが解消し、きっと良い結果に結びつくでしょう。